È complesso definire se un evento, non appena si verifichi, sia decisivo per la società e per la storia. Solo a posteriori possiamo guardarci indietro e dire che da quel momento qualcosa è cambiato, che da quel momento la nostra visione del mondo non è più la stessa. Uno di questi eventi è sicuramente l’attentato alle Torri Gemelle del 11 settembre 2001. Oltre alla tragicità dello stesso, questo episodio ha inasprito i già complessi rapporti tra occidente e medio oriente, dando vita ad una concezione del mondo che è riduttivo ed erroneo sintetizzare in “noi contro i terroristi”. In realtà, l’attentato del 11 settembre ha portato ad un quadro ben più articolato, dove nessuno è vincitore e nessuno è realmente dalla parte della ragione.

Dopo il primo sperimentale album, Damon Albarn e Jamie Hewlett riprendono in mano la loro virtual band e decidono di immergerla nel contesto che la società stava affrontando nell’immediato post 11 settembre. Tra il 2003 e il 2004 inizia il percorso di lavorazione del secondo LP che, seppur musicalmente ispirato ad un viaggio di Albarn tra la Cina e la Mongolia, prevede contenuti inerenti la natura autodistruttiva dell’uomo e del cupo periodo che il mondo stava vivendo in quel momento, diretta conseguenza della suddetta indole. “L’intero album racconta la storia di una notte, ma allo stesso tempo è un allegoria. È ciò che stiamo vivendo, la notte del mondo.”, raccontava il frontman della band alle telecamere di MTV News. Il frutto degli sforzi di Albarn e Hewlett vede la luce nel 2005 nella forma di Demond Days, album iconico nella storia del pop contemporaneo.

Ciò che affronteremo adesso è una sorta di analisi dei testi e dei sottotesti di ciascuna traccia dell’album, con allegato il video YouTube per ascoltare il brano in questione (e osservare sia i videoclip ufficiali che le visual che venivano mostrate durante i concerti). Cliccando sul titolo della traccia, invece, passerete al testo integrale della canzone.

Una sonata sinistra, condita da sirene e rumori di fondo, ci introduce in questo viaggio attraverso un mondo ormai alla rovina. Il fatto stesso che questo primo brano riprenda in maniera sostanziale “Dank Earth”, traccia appartenente alla colonna sonora di Dawn of the Dead di George Romero, ci lascia intendere che ciò che ci attende è l’oscurità. Anche il testo ripetuto con voce distorta, “Who put the chemicals in the food chain?”, ci porta a pensare che c’è qualcosa che non va. Qualcuno ha avvelenato la società e le conseguenze sono evidenti.

La prima domanda che ci facciamo è semplice: “Are we the last living souls?”. Siamo l’ultima generazione a provare amore, felicità, gioia, in una società ormai apatica? Questo ciò che è rimasto di un mondo distrutto dal conflitto e dall’odio? I nostri quesiti diventano sempre meno incerti man mano che ci guardiamo attorno, “I see you walk into the fog and when you get there do you see? You see the last, it’s you and me”. Fino ad arrivare all’amara accettazione che gridiamo a pieni polmoni, furiosi: “We’re the last living souls”.

Dopo aver appurato che saremo l’ultima generazione a provare sentimenti positivi, cosa ne sarà delle prossime? Noi stessi abbiamo creato un mondo che porta a snaturare la natura stessa di un’infante. Viviamo in una società dove ormai la distruzione è diventata alla portata di tutti, il pericolo e la violenza è dietro l’angolo e l’unico modo in cui questi ragazzi possano crescere è alla mercé di questi “valori”. Il titolo stesso del brano ci conferma qualcosa che non dovrebbe mai accadere “Kids with guns”. “Infanzia” è ormai un termine sconosciuto e questi bambini, per sopravvivere, devono assumere atteggiamenti tutt’altro che puri, comportamenti che già risultano essere problematici se posti in essere da un adulto.

L’alcolismo (“Drinking out”), l’assunzione di sostanze stupefacenti (“Vitamin Souls”), la voglia di essere temuto e rispettato, ma non per giusti motivi (“Street Desire”). Tutto ciò è assurdo e non è sostenibile (“Doesn’t make sense to, but it won’t be long”). Le stesse nuove generazioni sono in conflitto interiore. Da un lato c’è una voce, dentro di loro, che urla spaventata: “Now they’re turning us into monsters, turning us into fire”, sapendo che questa situazione è frutto del capriccio di chi è venuto prima, “it’s all desire”. Ma c’è anche un’altra vocina, più subdola, che prende il sopravvento e ci chiede di premere il grilletto, di accettare la natura imposta: “Push it, push it real”.

Sia nel titolo, sia nel testo, la lettera “O” prima di “Green World” richiama un modo di scrivere che veniva utilizzato nel genere poetico (anglosassone) della prima metà del XX secolo, dove la vocale soprammenzionata veniva utilizzata in riferimento a qualcosa di assente. In questo caso è la natura ad essere scomparsa. Sentiamo i corvi in lontananza, segno tutt’altro che rassicurante mentre ci disperiamo. Chiediamo alla Terra stessa di tornare indietro a ciò che ha portato a questo grigiore: “O green world, don’t desert me now. Bring me back to fallen town where someone is still alive”.

Ma siamo ebbri della tossicità che noi stessi abbiamo contribuito a portare, invece di assumere un atteggiamento sostenibile nei confronti della bellezza che abbiamo ereditato: il pianeta Terra. Forse nemmeno ci ricordiamo di com’era prima il mondo “And I’m looking out somewhere I’ve never been before”. Deliriamo, “I know you now, I know you know me too”, forse perché abbiamo perso fede anche verso l’ultima cosa che ci rassicurava, qualcosa che ci faceva sentire meglio e che adesso abbiamo corrotto, proprio come siamo corrotti noi uomini.

Il titolo si tratta di un richiamo al nome di una delle pellicole più famose che vede Clint Eastwood protagonista: “Dirty Harry”, conosciuto da noi come “L’ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!”. Ma il testo è tutt’altro che affine al film. “I need a gun to keep myself from harm” canta un giovane coro, proprio perché il voler detenere un’arma per proteggersi da qualcuno che vuole farci del male, non è che un pensiero ingenuo che solo una mente infantile potrebbe partorire senza pensare alle dovute conseguenze. Non è una pistola che fermerà la violenza, semplicemente ne porterà altra. Molte volte, però, il ricorso alla violenza viene imposto da qualcuno in alto e purtroppo ci si ritrova a dover ottemperare a certe richieste, anche se in realtà vorremmo farne a meno e dedicarci ad altro: “I need a gun ‘cause all I do is dance, ‘cause all I do is dance”.

Questo è anche uno dei brani, dell’album, con collegamenti più diretti con la situazione militare e politica degli anni appena successivi all’11 settembre del 2001. “The poor people are burning in the sun, but they ain’t got a chance, they ain’t got a chance” si riferisce all’intervento delle forze armate statunitensi nei paesi del medio oriente che soffrono d’instabilità politica. Gli Stati Uniti si rendono conto che questi popoli soffrono già di problemi interni, legati all’ambito politico e territoriale, ma decidono di indossare un paraocchi e contribuire al caos. Pure il testo rappato da Booty Brown contiene riferimenti alla sopracitata situazione, arrivando anche a citare il discorso del 2003 di Bush, conosciuto come Mission Accomplished, “‘The war is over’ so said the speaker with the flight suit on”.

La canzone più iconica dell’album (e probabilmente della band) è una critica alle corporation e all’industrializzazione. La frase che nell’intro viene ripetuta più volte, “Sha, sha-ba-sha ka, sha-ba-, Feel Good”, può essere vista come una strana parodia dell’iconico slogan di McDonald’s “I’m lovin’it”. Indimenticabile la macabra risata iniziale, che rappresenta esattamente ciò che fanno le grandi corporation di questo secolo: nascondere tutto dietro ad un sorriso, ad un’ilarità di facciata che adombra tutto il marcio che solitamente si annida dietro questi esponenti del capitalismo. Ed è proprio con slogan ed apparenza che queste corporazioni diventano delle sorte di divinità per la società, tanto che noi stessi diventiamo, inconsciamente, complici delle stesse (“They’ll just have to go, ‘cause they don’t know wack, so all you fill the streets, it’s appealing to see”). Ma c’è chi si pone più domande del dovuto. Chi non riesce a conformarsi a certi standard e non deve farsene una colpa, perché ciò lo rende libero, “You won’t get undercounted ‘cause you’re damned and free”.

Siamo una società dove, il più delle volte, i valori positivi di cui ci riempiamo la bocca vengono offuscati da scadenze, routine asfissianti e lavoro senza sosta; non vediamo l’ora di timbrare quel cartellino, di spegnere quel computer (“And all I wanna hear is the message beep. My dreams, they come a kissin’ ‘cause I don’t get sleep, no”). Una volta stremati, il pensiero va sempre ad una vita più semplice, tranquilla: “Windmill, windmill for the land, turn forever hand in hand”, ma come riapriamo gli occhi, tutto cade e ci ricolleghiamo con la grigia realtà, “It is aching, falling down”. È necessario ritagliare del tempo per se stessi, per spegnere il cervello e fare ciò che amiamo, “Love forever, love is free, let’s turn forever, you and me”. Il testo cantato da Turgoy The Dove dei De La Soul narra la prospettiva di chi è a capo delle corporazioni di cui parlavamo prima: individui che pensano di essere superiori ai comuni mortali, dei veri e propri intoccabili, “Gon’ bite the dust, can’t fight with us”. E’ possibile sovvertire l’ordine imposto da queste persone, ma è necessario che tutti siano uniti sotto lo stesso fronte, “Is everybody in?”

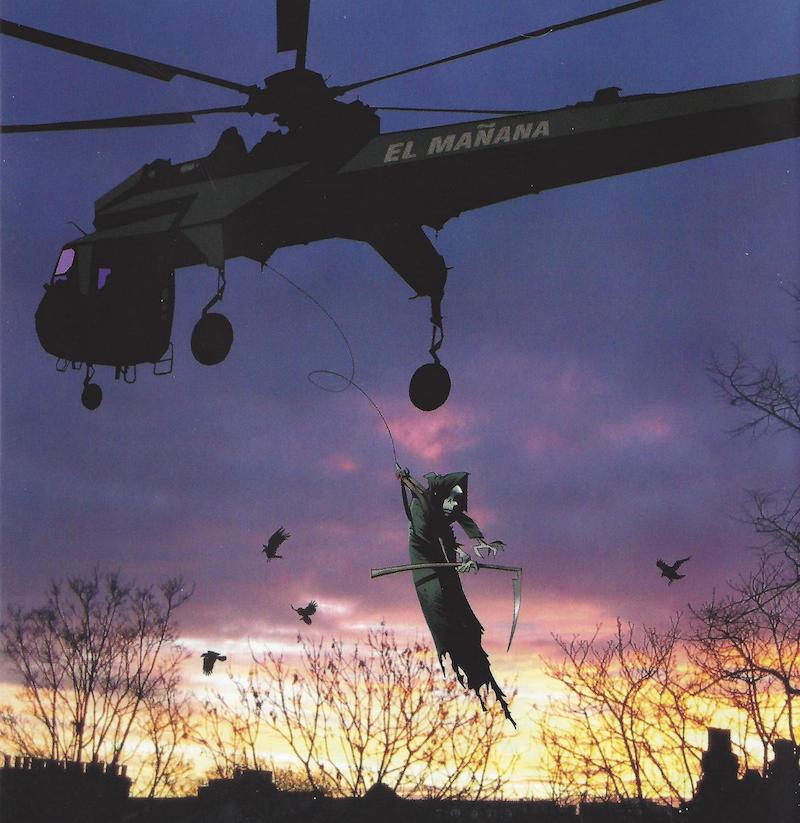

“Mañana” sta per “domani” in spagnolo, quel domani che ci aspettiamo sempre come una fluente continuazione dell’attimo che stiamo vivendo. Non bisogna mai rimandare, dobbiamo cogliere l’attimo, goderci quello che abbiamo in questo istante, perché tutto ha una fine. Il più delle volte basta poco per perdere quello che si è conquistato con fatica e alcune volte non riusciamo a trovare una ragione a questa improvvisa mancanza. Potremmo, inconsciamente, essere noi stessi la causa di questa perdita (“Summer don’t know me no more, he got mad, that’s all”) e improvvisamente il nostro mondo cambia (“I saw that day, lost my mind”). Ci rendiamo conto di aver creato un incubo, di aver rotto qualcosa di prezioso con le nostre stesse mani, quel qualcosa che prima davamo come dovuto e scontato. La nostra mente si contorce, rimuginando su quello che abbiamo fatto, ma allo stesso tempo ci porta anche ad attenuare il dolore seguendo la via più facile, ma mai corretta: stiamo bene, non è colpa nostra, tutto si sistemerà (“Lord, I’m fine, maybe in time, you’ll want to be mine”).

Abbiamo avuto modo di constatare, sulla base dei precedenti brani, che tutto ciò che l’uomo tocca finisce inesorabilmente per morire: dalla natura, all’amore, al futuro. E ciò accade ogni qualvolta cerchiamo di fare nostro qualcosa che non ci appartiene, sovvertendone la natura e portandola a morire lentamente. Eppure, non contenti dello spietato trattamento che stiamo riservando alla Terra, cerchiamo un nuovo pianeta come vittima di un processo di terraformazione. Operiamo allo stesso modo di un serial killer: sappiamo a cosa porteranno le nostre azioni, ma agiamo comunque, perché tutto ciò ci porterà beneficio. Magari all’inizio ce ne pentiamo pure, cerchiamo di rimediare ai nostri errori (“How are we going to work this out?”, “I love you… but what are we going to do?”), ma sappiamo che è più facile fare finta di niente e guardare avanti.

Dopo aver viaggiato attraverso un mondo in rovina, aver riflettuto sulle nostre azioni passate e sul nostro attuale stato, ci ritroviamo a cinque minuti dalla mezzanotte segnata nell’orologio dell’apocalisse. La fine sta arrivando, tutto è in moto per la fine del mondo, “Something has started today”. Qualunque cosa volessi fare, adesso è il momento. Ora o mai più, perché non ci sarà alcun domani a cui rimandare, “What you want it to be? Well you know, November has come when it’s gone away”.

Il mondo sta per finire e ogni paura scompare, tranne una, la più grande: quella di morire da soli. Non c’è nessuno di caro ad accompagnarci in questo finale, ci siamo isolati per via del nostro atteggiamento e ora ci aspetta solo un freddo e buio abisso. “All Alone” viene ripetuto più volte, anche da voci differenti e questo perché per quanto possiamo sentirci soli, ci sono altre persone, come noi, che stanno provando la nostra stessa paura e aspettando l’arrivo dell’apocalisse. Però forse non è così male quello che ci attende. Si è la fine di quello che conosciamo (“Close your eyes and see when there ain’t no light”), ma anche un nuovo inizio. Ci sarà qualcosa oltre questa vita? Questa è la speranza (“Cause I don’t believe when the morning comes, it doesn’t seem to say an awful lot to me”).

Se questa è l’ultima notte che vivremo, beh tanto vale spassarsela e annebbiare l’attesa e la paura nell’alcool. Una bella sbronza, necessaria per arrivare alterati alla fine del mondo. “Alcohol, alcohol, alcohol, white light”.

Siamo in preda all’alcool, ci sentiamo più liberi. Forse stiamo dimenticando quello che ci attende. Ma anche se ricordassimo che l’apocalisse è dietro l’angolo, chi vieta di sfogarci ballando? Saltiamo come pazzi verso la fine del mondo, “Jump with them all and move it, jump back and forth”.

L’ultima notte del mondo sta arrivando e la nostra vita ci scorre davanti agli occhi. Iniziamo a ricordare situazioni che ci hanno portato felicità e gioia, pensiamo alla nostra infanzia, a quando i nostri genitori ci leggevano un libro per farci addormentare. Fire Coming Out of the Monkey’s Head è infatti la favola della buonanotte prima dell’apocalisse, tant’è che inizia con il classico “Once upon a time”. La storia tratta di un popolo isolato dalla società, gli “Happyfolk”, che viene invaso dagli “Strangefolk”, delle persone arrivate dall’esterno per razziare le ricchezze che il sottosuolo offre (vi ricorda qualcosa?). Ma l’avidità del popolo invasore porterà a far risvegliare il vulcano “Monkey” che vigila sugli Happyfolk. Ciò che varia rispetto alle favole a cui siamo abituati è che non ci sarà alcun “e vissero tutti felici e contenti” alla fine, non ci saranno vincitori, ma solo perdenti.

Le due soprannominate sono tracce separate, rispettivamente la quattordicesima e la quindicesima dell’album, ma sentendole una dopo l’altra è impossibile non accorgersi che in realtà sono la stessa canzone. Entrambe rappresentano la summa di tutta l’oscura odissea che il gruppo ci fa percorrere nell’ascolto dell’album. “Don’t get lost in heaven, they got locks on the gate. Don’t go over the edge, you’ll make a big mistake”, non perdetevi nel paradiso: abbiamo ereditato un pianeta pieno di meraviglie naturali, possiamo essere una società superiore, eppure scegliamo di distruggere tutto, coscientemente e/o non.

Il testo di “Demon Days” direi che è uno dei più esplicativi e diretti dell’intero album: “In these demon days it’s so cold inside, so hard for a good soul to survive. You can’t even trust the air you breathe cause mother earth wants us all to leave”. E l’intero tema di questo disco può essere riassunto in “Pick yourself up it’s a brand new day so turn yourself round, don’t burn yourself, turn yourself, turn yourself around into the sun”: è un nuovo giorno, una nuova occasione, non sprechiamola rovinando tutto, guardiamoci attorno e godiamoci quello che abbiamo.

Questa specie di analisi si è conclusa. Come avete avuto modo di leggere, i testi delle canzoni sono parecchio astratti (uno dei tratti dei Gorillaz), quindi ognuno può trovare un significato aggiunto o anche un valore personale in una canzone. Molte possono essere viste come delle canzoni d’amore, altre come semplici canzoni da ballare spensierati. La mia scelta è stata quella di interpretare le canzoni sempre tenendo a mente i temi dietro l’album e spero che questo possa avervi fatto scoprire (o riscoprire) Demon Days.