C’è una promessa che aleggia ogni volta che Bandai Namco annuncia un nuovo Digimon Story: la promessa di tornare nel Mondo Digitale, non soltanto come giocatori, ma come testimoni di un legame che, sin dagli anni Novanta, ha unito la corpo e il codice binario, l’adolescenza e l’immaginazione. Digimon Story: Time Stranger mantiene quella promessa. Non la reinventa, non la tradisce. La mantiene con una sicurezza paciosa, con la calma di chi conosce la propria identità e non ha bisogno di dimostrarla. È il ritorno di una formula che sapevamo funzionare, ma aggiornata quel tanto che basta per ricordarci perché, dopo tutto questo tempo, Digimon continua ad avere un cuore che batte più forte di molti mostriciattoli rivali.

Media.Vision e Bandai Namco tornano a intrecciare i fili del mondo digitale in un JRPG che, per struttura e spirito, non smentisce la sua genealogia. Time Stranger non cerca l’innovazione radicale, ma l’affinamento: espande, leviga, aggiunge profondità. È un gioco che non vuole distruggere il passato, ma prenderlo per mano. E, curiosamente, il suo stesso tema (il viaggio nel tempo) sembra un’allegoria del suo approccio al design: uno sguardo avanti che non dimentica da dove arriva. La trama di Time Stranger si apre con una calma apparente. Un protagonista anonimo, opzionabile tra uomo e donna, che si ritrova catapultato in un intreccio di realtà e tempo. La Digital World Foundation, o meglio, una sua nuova incarnazione, si trova di fronte a un’anomalia senza precedenti: il tessuto stesso del Mondo Digitale si sta disgregando, frammentato da interferenze temporali che mettono in contatto epoche diverse, versioni alternative delle stesse creature, e persino i ricordi degli esseri umani. Un’idea tanto semplice quanto efficace, che giustifica narrativamente un sistema di gioco ricchissimo di varianti, evoluzioni e paradossi. Non è una narrazione che punta al colpo di scena, ma alla familiarità. Chi ha amato Cyber Sleuth o Hacker’s Memory riconoscerà subito il tono a metà fra mistero e introspezione, con personaggi che oscillano tra l’ingenuità da shōnen e un certo senso di malinconia adulta. La scrittura, senza strafare, funziona: sa essere sincera, talvolta tenera, a tratti perfino filosofica. Il gioco parla, come sempre, del rapporto fra umano e Digimon, ma lo fa con la consapevolezza del tempo trascorso. C’è una maturità nuova, quasi una nostalgia che filtra in ogni dialogo. Non a caso, la stessa struttura temporale diventa metafora della memoria, e di quella particolare forma di dolcezza che nasce quando un franchise “cresce” insieme al suo pubblico.

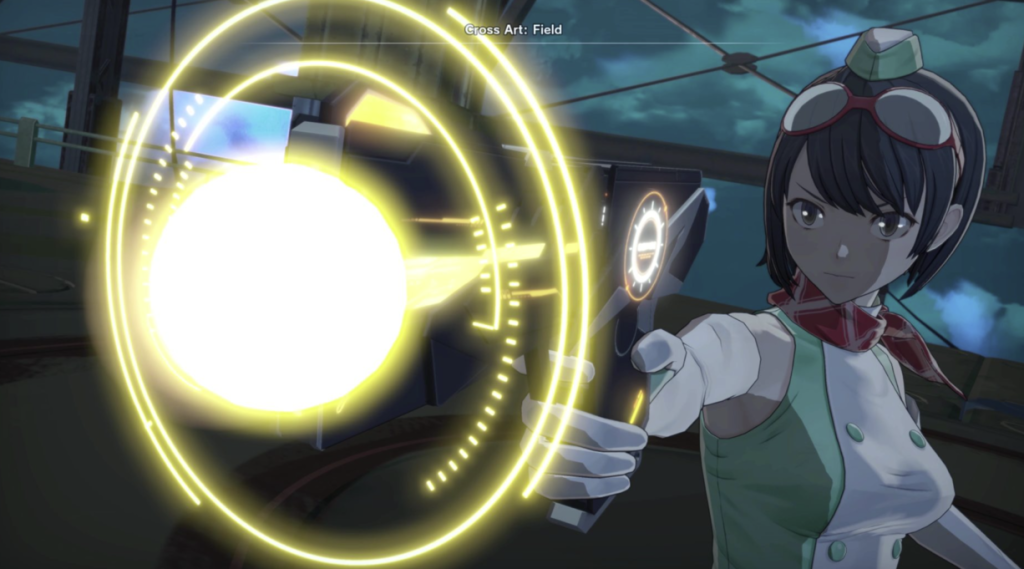

Se il racconto è la colonna vertebrale, il sistema di combattimento è il cuore pulsante di Time Stranger. A prima vista sembra tutto familiare: un JRPG a turni con tre Digimon in campo e la possibilità di sostituirli o supportarli con altri tre in riserva. Ma è nella microgestione che il titolo rivela il suo carattere. Ogni Digimon non è solo una creatura da collezionare, ma un individuo complesso, con statistiche, abilità e “personalità” che influenzano l’approccio in battaglia. Le personalità, un’evoluzione del sistema introdotto nei capitoli precedenti, determinano non solo la crescita dei parametri, ma anche le tendenze comportamentali: un Digimon “cauto” tenderà a privilegiare le difese, uno “impulsivo” cercherà colpi critici, e così via. Le battaglie, pur restando a turni, sono dinamiche. I Digimon appaiono sul campo, visibili prima dello scontro, e il giocatore può scegliere se affrontarli, evitarli o coglierli di sorpresa per un vantaggio iniziale. È una scelta che alleggerisce la vecchia meccanica dei combattimenti casuali e dona ritmo all’esplorazione. Gli scontri più impegnativi, invece, richiedono una buona dose di preparazione: conoscere i tipi, le affinità elementali, combinare le abilità di supporto e usare le tecniche “Link Attack”, potenti mosse coordinate tra due Digimon che condividono un alto livello di affinità con il giocatore. L’intelligenza artificiale dei nemici non è straordinaria, ma compensa con varietà. Alcuni boss sfruttano abilità che alterano il tempo — anticipando o ritardando i turni — e obbligano a ragionare su strategie meno lineari. È nei combattimenti più lunghi, quasi da puzzle tattici, che Time Stranger mostra i suoi muscoli: quando ti rendi conto che vincere non è solo questione di livello, ma di comprensione profonda del tuo team. È qui che il gioco rivela la sua anima da “allenatore”, quella che rende ogni vittoria una conferma del legame costruito con i tuoi Digimon.

Visivamente, Time Stranger non è un colosso tecnico. Ma sa essere bello, e questo è più importante. L’uso del colore è sapiente, con tonalità pastello che si fondono a sfumature neon, evocando quell’estetica a metà fra il cyberspazio e il sogno. Gli ambienti variano dal futurismo delle città digitali ai paesaggi quasi naturali di regioni “glitchate”, dove la realtà si piega in forme surreali. In certi momenti, il gioco sembra guardare al cyberpunk giapponese più che all’anime tradizionale: luci pulsanti, pattern geometrici, linee di codice che scorrono come pioggia. È un mondo digitale che, più che essere realistico, è coerente con se stesso. Non pretende di imitare il fotorealismo: preferisce costruire un immaginario. Ed è proprio in questa scelta che Time Stranger trova la sua identità visiva. Anche il sonoro accompagna con discrezione: la colonna sonora alterna motivi orchestrali a brani elettronici minimalisti, mentre il doppiaggio, disponibile sia in giapponese che in inglese, contribuisce a dare personalità ai dialoghi, anche quando la scrittura tende al cliché. Certo, non tutto fila liscio: il frame rate non è sempre stabile, soprattutto su console, e alcune texture tradiscono le origini cross-gen del progetto. Ma nonostante questi limiti, l’impatto estetico complessivo resta notevole. Time Stranger non punta alla potenza visiva: punta al tono, e lo trova. Uno degli aspetti che più divide il pubblico riguarda la struttura del gioco. Time Stranger è, di base, un JRPG lineare. Le missioni principali seguono una sequenza piuttosto rigida, e sebbene ci siano numerose quest secondarie e attività opzionali, la sensazione di libertà non è paragonabile a quella di un open world. Tuttavia, è una linearità valida: costruita con ritmo, senza dispersioni, che accompagna il giocatore in un flusso narrativo coerente. Le missioni secondarie servono più a sviluppare il mondo e i personaggi che a offrire sfide significative, ma hanno un pregio: umanizzano il mondo digitale. Aiutano a capire la quotidianità di chi lo abita, un Digimon smarrito, un frammento di memoria corrotto, un glitch che diventa entità senziente. Non tutte sono memorabili, ma quasi tutte aggiungono colore all’universo di gioco. Chi invece ama l’esplorazione sistematica troverà comunque pane per i suoi denti: i dungeon, pur non vastissimi, sono densi di segreti, aree opzionali, nemici rari, frammenti temporali da raccogliere. È un gioco che incoraggia la scoperta senza sommergere, che preferisce la qualità alla quantità. E anche quando la struttura rischia la ripetizione, la varietà di Digimon e l’evoluzione continua del team mantengono alto l’interesse.

Alla fine di Digimon Story: Time Stranger, il giocatore resta con una sensazione precisa: quella di aver compiuto un viaggio. Non solo narrativo, ma emotivo. È come ritrovare un vecchio amico e accorgersi che entrambi siete cambiati, ma la connessione non si è spezzata. Il gioco di Media.Vision non pretende di reinventare nulla. Ma fa ciò che dovrebbe fare ogni buon sequel: ricorda, migliora, evolve. È una celebrazione di tutto ciò che ha reso Digimon speciale, la relazione tra umano e mostro, l’equilibrio fra tecnologia e sentimento, la fascinazione per un mondo parallelo che riflette il nostro. È anche un segnale incoraggiante per il futuro: Bandai Namco sembra aver compreso che il franchise non deve inseguire altri, ma coltivare la propria identità. Time Stranger non vuole essere un Pokémon alternativo, ma un Digimon autentico. E in questo, riesce perfettamente.